更新日: 2015年12月21日

⇒ 行事報告の目次

行事のご報告(2015年)

関東地区例会

目 次 |

||

|---|---|---|

| 平成27年度社友会総会 | H27(2015)/11 | |

| 10月度月例会 | H27(2015)/10 | |

| 9月度月例会(ビアパーティー) | H27(2015)/09 | |

| 6月度月例会 | H27(2015)/06 | |

| 4月度月例会 | H27(2015)/04 | |

| 2月度月例会 | H27(2015)/02 | |

(一部を除き、画像上のカーソル ![]() をクリックすると画像が拡大できます)

をクリックすると画像が拡大できます)

東日本地区平成27(2015)年度社友会総会

日 時:2015年11月30日(月)16:00~18:00

場 所:如水会館2階スターホール・オリオンルーム

11月30日、東日本地区社友会総会が開催されました。当日は晴天に恵まれ、国内では、北は北海道、南は沖縄まで、また海外から駆けつけてくださった方々も合わせて275名の社友が出席、会社側から朝田会長、國分社長以下役員27名も出席され、大いに懇親を深められました。なお、今回のご出席最高齢の社友は、90歳(大正14年生まれ)でした。

冒頭、國分社長からは、上半期決算において純利益が1,012億円となり、通期目標1,800億円達成に向けて、役員・社員一同鋭意努力しているとのご報告を頂くとともに、中国・東南アジアを視察されてきた際の印象や、グループ広報誌「M-SPIRIT」新年1月号の特集で対談した、作家・塩野七生先生とのやりとりについてもお話し頂きました。

続いて、髙畑代表幹事より、今年度の社友会行事のご報告、更には来年2月の神戸製鋼ラグビー部ゼネラルマネージャーで元全日本代表監督の平尾誠二氏をお迎えする月例会、5月のゴルフ大会のご案内を頂いたほか、昨今、社友会ホームページの充実が進んでいるとのご報告も頂きました。更に、ご出席の社友の皆さんに対して、会員数増加に向けての一層のご協力を呼び掛けるとともに、幹事一同としても魅力ある社友会を目指し、一層の努力をするとの決意を表明頂きました。

次いで乾杯に移り、朝田会長のご発声に合わせ、皆で杯を高く掲げて唱和、その後、和やかな歓談となりました。懇親を深めた総会は、あっという間に閉会予定の18時を迎え、社友の皆さんは互いに来年の再会を約しつつ三々五々帰路につかれました。

尚、2016年には全国で米寿32名、喜寿183名、合わせて215名の方々が賀寿を迎えられます。ここに改めてお祝い申し上げます。

國分社長 |

髙畑代表幹事 |

朝田会長 |

||

伊佐部長 |

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

(文責:川副 信二)

関東地区社友会10月度例会

日 時:2015年10月15日

場 所:丸紅東京本社16階講堂

講 師:飯島勲氏

演 題:「政局を語る」

小泉政権を支え、今回安倍政権に参画した飯島参与をお招きしての講演、「政局を語る」とのテーマで広範囲に亘り飯島節が展開しました。講演の概要は以下の通りです。

今回、政権に参画したのは、安倍総理から直接の要請を受けたからで、第2次安倍政権を長期政権として支える覚悟で引き受けた。

まず、今の政治家の政治スタンスについて危惧している。

後援会組織がしっかりしている伝統的な箱型タイプの政治家は、後援者の反応を勘案して政策判断をして当選し、従来は8割を占めていたものの、最近は駅前演説で無党派層の人気を得て当選する街頭型タイプの政治家が増えている。このタイプの政治家は支持者の意向が反映されないので、政治基盤が定まらず危険なタイプである。さらに、派閥の長にビジョンが無く、益々政治の方向性が定まらない。

次に、3年3ケ月で終わった民主党政権について。

マニュフェストを掲げ選挙に勝ったのはいいが、その内容がお粗末で与党として実行可能な議論を踏まえ作成していなかったので、何も実行出来ずに終わった。経済も停滞した無駄な政権だった。政権運営についても、菅政権は第174国会で強行採決を乱発し、これも民主党が政権与党としての資質に欠けている証明だ。

目先の政治テーマは、臨時国会を開催するか否かである。

政権内部には開催しないとの判断があるが、私は12月から越年開催すべきと考えている。懸念された安保国会も大規模デモ後の日経新聞アンケートでは、政権支持率が反転回復した。政権与党の資質に欠ける民主党が自民党政権の採決を云々する立場にはなく、これといった攻撃材料のない野党を恐れる必要は無いと考える。12月31日の所属議員数で決まる政党交付金を控え、野党再編の動きも鈍ると推察する。

一方、新3本の矢とは何か?2020年のGDPの目標を600兆円としているが実現可能か、注目したい。

ジュネーブの国際経営開発研究所による最近の発表では、日本の総合評価は、対象57ケ国中先進国グループ内で8位から6位に上昇している。経済力の上昇も長期安定政権でないと実現出来ない。

外交について。

中国はAIIB関連の動きと為替動向に注意を要する。人民元の基軸通貨化を目指していることは円にとって悪影響がある。

習政権について、個人的に信用出来ると考えている。閣僚の靖国参拝を事前通告することで反日運動と内政干渉しないとの条件を出したが約束を守っている。尖閣も落ち着いているが、この問題は終わっていない。

北朝鮮は拉致問題の報告が遅れているが、日本は今受けたくないのが本音。平壌では、暗殺未遂事件も起きている。先入観で見ないほうがいい。北朝鮮には663兆円規模の地下資源があり、世界162ケ国が国交を持ち、資源開発に多くの国が関心を持っている。冷静な判断が必要。

ロシアの関心は、シベリア開発。日本の参画を期待している。原発汚染問題の解決にロシアの技術を活用できると考えている。

今後の大きな課題は、国家としてのインテリジェンスの活用。各国の情報機関との関係構築も必要となっている。

政権は長期政権であるべき。長期政権でないと国家は発展しない。私は安倍政権が長期政権となるよう尽力することが使命と考えている。

最後に、このように語って、終始エネルギッシュな講演を締めくくられました。

|

|

(文責:川副 信二)

関東地区社友会9月度月例会(ビアパーティー)

日 時:2015年9月24日(木)

場 所:丸紅東京本社16階講堂

9月24日、毎年恒例の関東地区ビアパーティーが東京本社16階講堂にて行われ、169名の社友と國分社長(社友会会長)以下19名の役員が参加し、懇親を深めました。

冒頭、國分社長より、決算については、昨年度は残念ながら目標に届かなかったが、今期は純利益目標1,800億円必達に向けて全社一丸となって取り組んでいるという心強いお言葉がありました。また、来期からの新中期経営計画の柱のひとつとして、海外に強い丸紅を再確立したいというお話があり、その一例として、先日社長が中東・アフリカを周られた時の印象にも触れられ、その際に訪れたアンゴラのように、当社が非常に高いプレゼンスを持つ国をひとつでも多く作りたいという決意を語られました。

髙畑代表幹事の乾杯の発声でパーティーが始まると、会場にはなごやかな談笑の輪が広がり、閉会までの間、旧友との久しぶりの再会を喜び、思い出を語り合うなど、社友、役員らの明るい声が会場内に響いていました。

國分社長のご挨拶 |

乾杯の音頭をとる髙畑代表幹事 |

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

(文責:川副 信二)

関東地区社友会6月度月例会

日 時:2015年6月26日

場 所:丸紅東京本社16階講堂

講 師:杉浦勉氏

演 題:「ブルキナファソの国柄と日本の経済協力」

今回の講演会では、講師として社友の杉浦勉氏をお招きし、同氏が当社退職後に初代の日本大使として赴任された、西アフリカ、ブルキナファソのお国柄や同国に対する日本の経済協力の話に加え、我々が知らない種々の事柄についてお話し頂きました。

杉浦氏は、1971年入社、物資部に配属され、79年に調査部に異動された後は、長らく経済・産業調査のお仕事を専門にされましたが、その傍ら、ご自身の西洋絵画に対する造詣の深さを武器に、丸紅所蔵の美術品群、いわゆる「丸紅コレクション」の整備・充実に大きく貢献されました。特に社内報「まるべに」において美術解説を続けられたことにより、その方面でも社内有数の有名人となられました。そのため、講演の前後には多くの社友との間で、旧交を温め合うシーンが見受けられました。

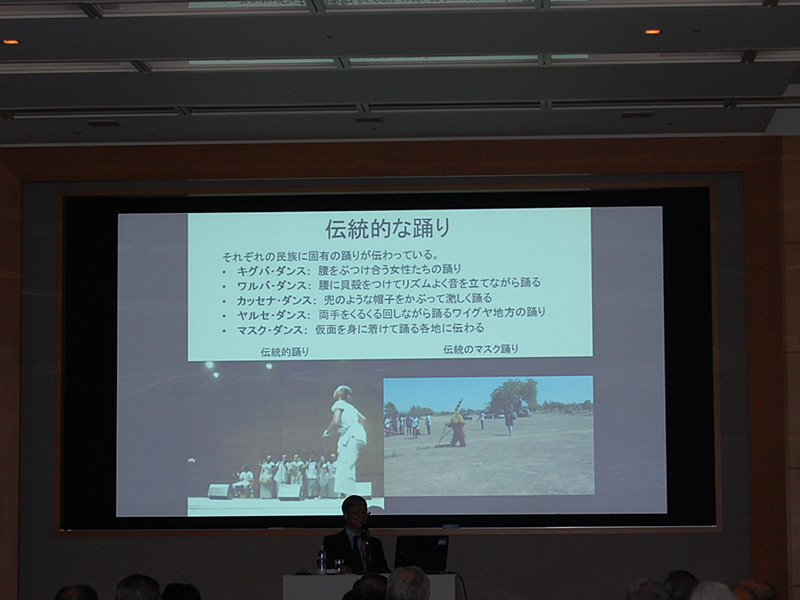

冒頭、「今日はなるべく映像を使ってご説明をしたい」ということで、美しいメロディのブルキナファソの国歌をバックグラウンドに流しながら、大統領官邸の映像から講演が始まりました。歴史を辿ると、この国は19世紀末にフランスの植民地となり、1960年に、オート・ヴォルタとして独立しました。その後、分割、統合を繰り返しましたが、1984年の軍事クーデターの後、国名をブルキナファソと改称したそうです。因みにブルキナファソとは現地語で「高潔な人々の住む国」という意味だそうです。

続いて、杉浦氏が赴任当初驚いたことについて紹介がありました。(その1)鶏卵の黄身が「白い」(後で分かったが、鶏の餌の草の栄養価が低い為らしい)。(その2)現地有名人の豪邸の屋根が新築間もなく風で吹き飛ばされた。(その3)自分の入った完成間もない大使公邸で雨漏りが起きた。(その4)同じく大使公邸でちょっと体重を掛けたら洗面台が傾いた。〔2.3.4.に共通する杜撰な工事。しかし、気候変化が激しい関係で木製品は維持・管理が難しい面もある。〕(その5)夜間に街灯の前で座り込む少年・少女(当初は気味悪く感じたが、電力事情が悪く、個人宅では明かりが十分でない為、街灯の下で読書したりしていることが分かった。ある意味では「蛍雪時代」のような光景。)

その後、ブルキナファソの国土、気候、近代史について説明がありました。ブルキナファソは63の民族が存在する多民族国家です。民族ごとに使用言語も異なるため、共通語としてフランス語を使用しています。

今、国として取り組んでいるのはSCADD(持続的発展成長加速戦略)で、地方分権化プロセスの加速は国家の重要な課題との位置づけとのことです。

次に、日本との関係では、2013年に横浜で「第五回アフリカ開発会議(TICAD V)」という、日本で開催されたアフリカ関係の会議としては最大規模の国際会議が開催され、この会議の宣言文書に沿って援助が進められているとのことです。その基本的なコンセプトは、援助に際して、直接的な援助に加え、「魚を与えるのではなく、釣りの仕方を教える」という、アフリカ自身の経済自立を促すような支援が重要であるというものです。そのような技術援助を含む教育や農業、環境対策等が中心ですが、緊急時の食糧援助も行っていて、コメや小麦のほか、最近では食糧不足となる乾期に3万5千トンの収穫が期待されるトウモロコシの種が贈与されたそうです。

また、丸紅との関係では、首都ワガドゥグーで行われた、SIAOという国際工芸見本市の際に、江戸/明治の衣装の貸出展示が行われました。この見本市には30万人もの来場者があり、開会式にはブルキナファソの首相も参加した一大行事だったそうです。また、現地ではパソコンが不足しており、これに協力するために丸紅大阪支社で使用済みとなったPC50台が贈呈され、現地の行政、教育等各種機関で活躍しているとのことです。

その後、現地の観光、文化、工芸品の紹介がありました。中でもマスク(仮面)を被った踊りなどは首相自らも踊る程なじみ深いものだそうです。また、料理はトウモロコシや雑穀の粉をベースに突いたり練ったりしたものが主食で、それに色々なソースで味つけをして食べます。裕福な家庭は別として、鶏肉などの肉類は特別の時くらいで、村民たちの食べ物の種類はあまり多くないとのこと。スポーツではアフリカカップで活躍したサッカーが盛んですが、その他に現地流の相撲があります。直径15メートルくらいの円の中で勝負しますが、レスリングのように相手の背中を地面につけないと勝ちにならないルールだそうです。

最後に、「昨年10月、27年に亘り大統領を続けていたコンパオレ政権が、長期政権に対する国民の不満を背景とするクーデターの結果、終焉を告げた。今年10月に新大統領選挙が行われる予定だが、これが平穏に実施され、同国の更なる発展に繋がることを祈っている。赴任当初はびっくりすることも多かったが、4年間過ごすうちに愛着も生まれ、昔の日本のような懐かしさを感じている。また機会があれば訪問したい。」とのことでした。

丸紅の現役時代と変わらない、杉浦氏の終始やさしい表情、やさしい語り口が印象的な約1時間の講演でした。

|

|

|

(文責:川副 信二)

関東地区社友会4月度月例会

日 時:2015年4月20日

場 所:丸紅東京本社16階講堂

講 師:吉田類氏

演 題:「酒場詩人の流儀」

2015年度第一回目となる今回の講演会は、BS-TBSの人気番組「酒場放浪記」の案内人として有名な、酒場詩人、吉田類氏をお招きして、お酒にまつわるお話はもちろんのこと、吉田流の自然体の極意についてお話し頂きました。空模様が下り坂に向かう中、お酒をこよなく愛する(と思われる?)社友を中心に、約100名の聴衆で講堂は大盛況となりました。

講演に先立ち、司会者より、昨年末開催された「酒場放浪記 似顔絵コンテスト」において、当社社友である金子侃夫氏(1960年入社)のご子息が最優秀賞を獲得したというエピソードの紹介があり、これには、講師である、吉田氏からも何だかご縁を感じるとのコメントがありました。

さて、吉田氏は今でこそ酒場詩人として超有名人でありますが、そもそもは、画家、イラストレーターとしてのキャリアを積まれ、フランスを中心に欧州で活躍されていた時期もありました。帰国後、日本の自然の美しさに目醒め、俳句会「舟」を主宰するほか、新聞・雑誌での執筆活動や全国各地で講演活動も続けておられます。

「酒場放浪記」をご覧になっている方はよくご存知だと思いますが、吉田氏のトレードマークである、ハンチングに黒ずくめの服装で登壇された氏は、旅と自然、そしてお酒を愛する、酒場詩人の流儀について、テレビの中の氏と同じざっくばらんな語り口そのままにお話を始められました。まずは、お酒のコミュニケーションツールとしての効用や美肌効果などについて語られ、さらには、「酒場放浪記」の視聴者層の拡大、特に若年齢化と国際化の動きについて、自信と誇りを持って強調されました。「酒場放浪記」は、放送開始から下町の大衆酒場を紹介し続け、すでに12年が経ちます。当初はご自分と同年代の中高年が視聴者層の中心であろうと予想されたそうですが、最近は年代が大きく広がり、子供までもが大人と一緒に視聴しているらしく、学校や幼稚園で腰の後ろに手をやって歩く、氏独特の歩き方をしてみたり、ジュースで乾杯したりという「類ごっこ」という現象まで見られるそうです。各地の講演会でも家族連れの聴衆が増えているとのことでした。また最近は、テレビ、ビデオ、雑誌などを通じて、日本の大衆酒場ブームがどんどん国際化しており、来日した外国人のグループで各地の大衆酒場が賑わっているそうです。なぜ大衆酒場を紹介するこの番組がこんなにも支持されているのかというと、そこではお酒を介して日本の大衆文化が伝えられているからではないかと思われます。同番組では、毎回、いわゆる「大衆酒場」を紹介していきますが、どの店に入っても、見ず知らずの人々が酒と肴を楽しみながら、コの字型のカウンターや小さなテーブルに座って、いつの間にか会話を始め、酒を酌み交わすという光景が何度も出てきます。これは間違いなく日本の大衆文化のひとつです。その潤滑剤としての大きな役割を大衆酒場のお酒が担っていると言えるでしょう。

氏は番組収録の日には、少なくとも2升は飲むそうですが、それでも翌朝は4時に起床し、山登りをしたり、運動をしたりして、二日酔いの経験は一度もないとのことです。腕立て伏せや幅跳びなどにストイックに取り組むなど、健康管理には十分気を配っているようです。旅と酒を愛し、ともに若くして世を去った歌人、若山牧水や氏の郷土、高知出身の大町桂月を例に挙げ、彼らのように、食事を摂らずもっぱら酒を飲むだけというのは身体に悪いと言い、しっかり食事を摂りながら飲むというのが健康の秘訣と語ります。酒に頼りすぎてはダメで、友達として距離を置いて付き合うのが大事というのが、氏にとっての飲酒の極意とお見受けしました。何よりも好奇心旺盛で、ストレスを感じることなく人との触れ合いを楽しみ、美味しい酒と肴を頂く、そんな自然体で人生を送ることの幸せは、今さら言うまでもありません。

講演の最後に、氏がこれまでに撮りためた昆虫や動物の写真がスライドで紹介されました。そこには、自然に触れながら動植物の写真を撮ることで、特に昆虫など小動物に対する愛情が感じられ、氏の人柄がにじみ出ているようでした。

とにかく人並みはずれた酒豪の吉田氏でありますが、休肝日はあるのかという社友からの質問に対し、「ビール中ジョッキ3杯までは休肝日」という回答をされ、会場から驚愕まじりの大きな笑いが起きました。お酒が大切なコミュニケーションツールであることは確かですが、鋼鉄の肝臓をお持ちの吉田氏のマネをしていると、普通の人はちょっと大変なことになりそうです。くれぐれもほどほどに、いつまでも美味しいお酒を楽しみたいものです。

|

|

(文責:市村 雅博)

関東地区社友会2月度月例会

日 時:2015年2月16日

場 所:丸紅東京本社16階講堂

講 師:渡部潤一氏

演 題:「宇宙生命は存在するか?~天文学からのアプローチ」

2014年度最後の講演会は、東京三鷹にある、国立天文台の渡部潤一教授(副台長)をお招きして、意外と身近にある天文学に関する話題に加え、「宇宙生命は存在するか?」という壮大なテーマについて、分かり易くお話し頂きました。総合商社とは一見縁遠いテーマにも拘らず、2月とは思えない暖かい日、100名を超える社友にお集まり頂き、会場は大盛況でした。

講演は先ず、先生のユーモア溢れる自己紹介から始まり、次いで、身近に潜む天文学的事象として、曜日の名称が天動説に由来することや、時計が右回りとなった由来などについても楽しく解説して頂きました。

2013年の秋、月と同じくらい明るく輝くであろう「アイソン彗星」の地球接近という、稀代の天文ショーの実現が報じられ、これには天文ファンならずとも大いにワクワクしたものでした。ところがご承知のとおり、この彗星はショーの途中、太陽に最接近した際にバラバラに崩壊し、最終的には蒸発、消滅してしまうという結果となってしまいました。当時、専門家としてテレビ等にひっぱりだこだった先生は、講演の中でこのエピソードにも触れられ、天文学の分野では、ことほどさように、予測不能なことが起きることもしばしばで、まだまだ分からないことがたくさんあるのだと語られました。

その後、本題に移ります。「地球外生命は存在するか?」この問いに対して、先生は、「存在する」と楽観的に語ります。生命を育む材料は、水とタンパク質ですが、その原料である水素、酸素、窒素、炭素などが星の中で作られ、それらを含め、超新星爆発によってさらに多くの元素が、生命の材料として宇宙にばらまかれました。言ってみれば、我々人類を含め、すべての生命は星のかけらから成るという、とてもロマンチックな話です。宇宙に水はたくさん存在しますが、生命が存在する条件である、液体の状態で水が存在するためには、気温や気圧に一定の条件が必要です。太陽系の中でその条件を満たす星は地球だけなので、太陽系では人間のような生命体が存在する星は他にないというのが一応の結論ですが、逆に、太陽系以外の宇宙では、知的生命体が存在する可能性のある星は無数に存在するというのが先生のお考えです。その確率は一説では0.1%。ごく低い数字のようですが、この宇宙には天の川だけでも1,000億個の星がありますから、それだけで、地球のように海のある星が1億個以上ある計算となり、広い宇宙のどこかで人間に近い生命体が存在する可能性は大いにあると言えます。

国立天文台は、ハワイの標高4千mを越えるマウナケア山頂で口径8mのすばる望遠鏡を運用しており、2008年には、太陽系外惑星の直接撮影にも成功しましたが、これでは、まだ生命体の存在を明確に断言するところまではいかないそうです。現在、国際協力プロジェクトとして、2021年度稼働を目指して直径30mの次世代超大型天体望遠鏡の建設計画を進めており、これが完成すると、地球外生命体の存在を証明する、より明確な証拠が示せるものと期待されているそうです。

ちなみに、地球外生命体に対して手紙を送るという試みは40年以上も前に実施されましたが、当時の方法では返事が来るのに早くとも4万7千年掛かるということでした。現在ならかなり送信先を絞り込んだ発信が出来るので、40~50年で返事が来る可能性もあるとのことです。ただ、仮にそのような知的生命体が存在したとしても、文明の発展段階が地球人類と同じレベルにあるかどうか、保証の限りでないと言えそうです。

天文学者はこのように宇宙生命体の存在に楽観的ですが、生物学者の一部は否定的だそうです。それは、生命が発生したとしても、それが地球上で起こったような形で文明として発展している可能性は限りなく小さいというのが生物学者の一般的な考え方なのだからだそうです。

先生は、講演の最後に、都会でも空を見上げればたくさんの星が見えるので、ぜひ夜空を見上げて欲しいと仰っていました。普段あまり意識しないロマン溢れる悠久の世界、空間的にも時間的にも感じるスケールの違いなど、宇宙生命の存在に想いを馳せながら、謎に満ちた夜空を見上げるのもきっと楽しいに違いないと思わせる、本日の先生のお話でした。

|

|

|

(文責:市村 雅博)